本项目源于国家自然科学基金重点项目“我国特有松杉类稀有濒危植物新颖化学成分及其抗重大代谢性疾病活性研究”(No. 21937002),起止时间2020.1-2024.12。本项目工作概括如下:

(一)项目背景

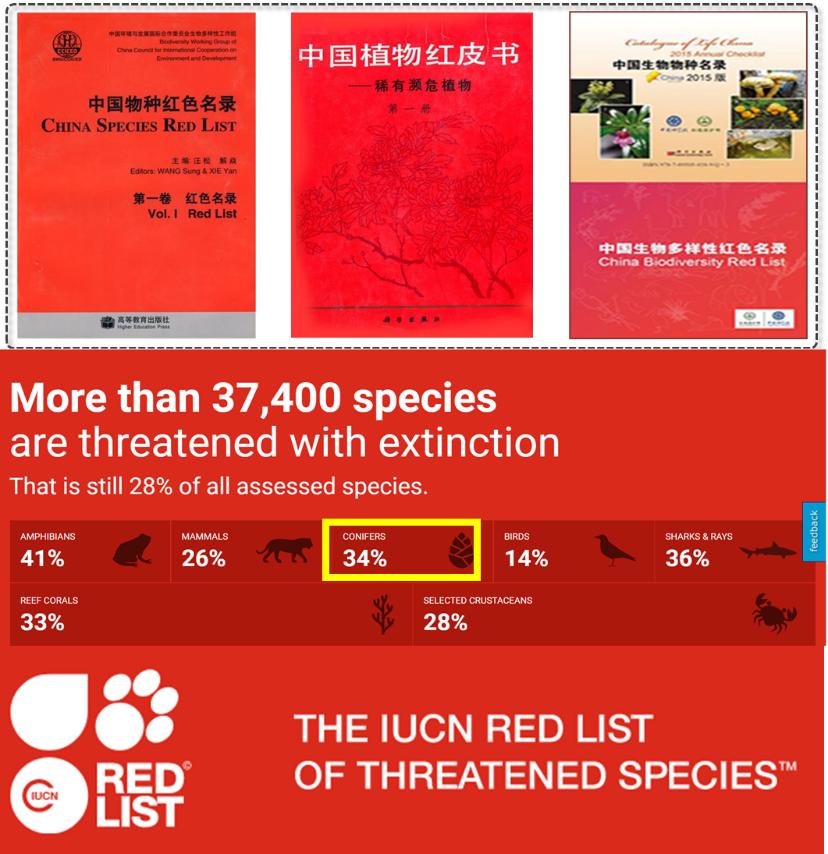

自然界的生物体(植物、动物、微生物和海洋物种)在漫长的进化中,创造出了各种化学结构复杂又独特的次生代谢产物,即天然产物。天然产物一直是药物研发的重要来源,例如抗生素青霉素、抗疟疾药物青蒿素和抗癌药物紫杉醇等。天然药物的产生取决于产生药物物种的生物多样性,但全球生物多样性正面临着急剧减少的严竣挑战,仅陆生植物物种中至少有13%处于濒危或渐危状态。我国虽是全球植物生物多样性最为丰富的国家之一(仅次于巴西和哥伦比亚),但近几十年来因植物栖息地的破坏、环境的污染、资源的过度开发以及外来物种入侵等多种原因,已造成植物多样性不可修复的破坏,且这种趋势仍在持续恶化(图1)。1984年我国公布的《珍稀濒危保护植物名录》发布了首批珍稀濒危保护植物,共354种。1992年出版的《中国植物红皮书―稀有濒危植物(第一册)》共收录了388种稀有濒危植物(图1)。调查发现,该植物红皮书中收录的可供药用的濒危植物约占五分之一,而其中大多数植物的药效物质基础尚不明确、药用价值还未被有效开发和利用。

图1. 收录我国特有稀有濒危植物物种(包括松杉类植物)的载体

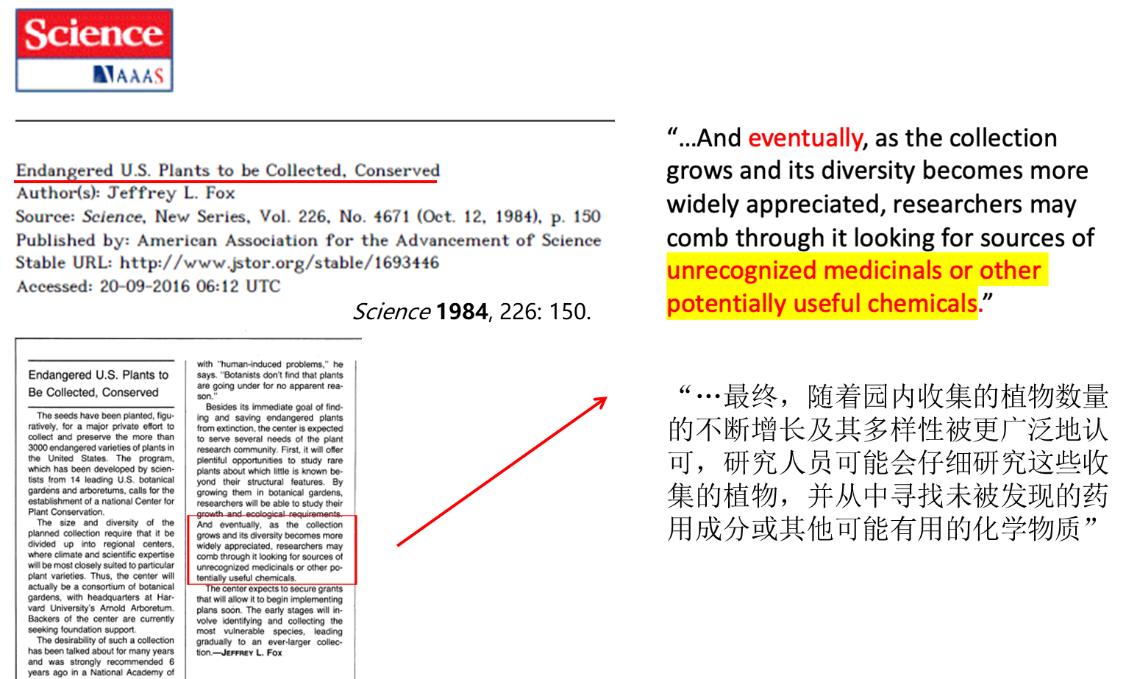

早在上世纪八十年代初,美国十四家主要植物园就联合成立了濒危植物保护中心,并在Science杂志上郑重声明“濒危植物在受到良好保护后的一个终极目的就是应积极去发现其潜在的药用价值”(Science 1984, 226: 150)(图2)。在长期自然竞争进化过程中,特殊生境稀有濒危植物(rare and endangered plants,REPs)往往能产生具有新颖骨架和新生物功能的化学生态分子。文献统计表明REPs中的化学成分成药性较高(参见Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2011, 108: 12943–12948; 2013, 110: 16832–16837; J. Nat. Prod. 2020, 83: 770–803)。从药物研发角度而言,植物生物多样性的减少和物种数量的下降将导致药物来源和新化学实体(NCEs)减少,使得新型天然药物的发现变得更为困难。如何采取措施科学地保护和有效地利用好濒危植物群,优化发现新天然先导药物的方法和技术,及时确认它们可能存在的重大药学价值,使那些珍贵濒危植物持续为人类所利用,是摆在我们面前的一项紧迫任务。

图2. 稀有濒危植物保护策略与可持续利用

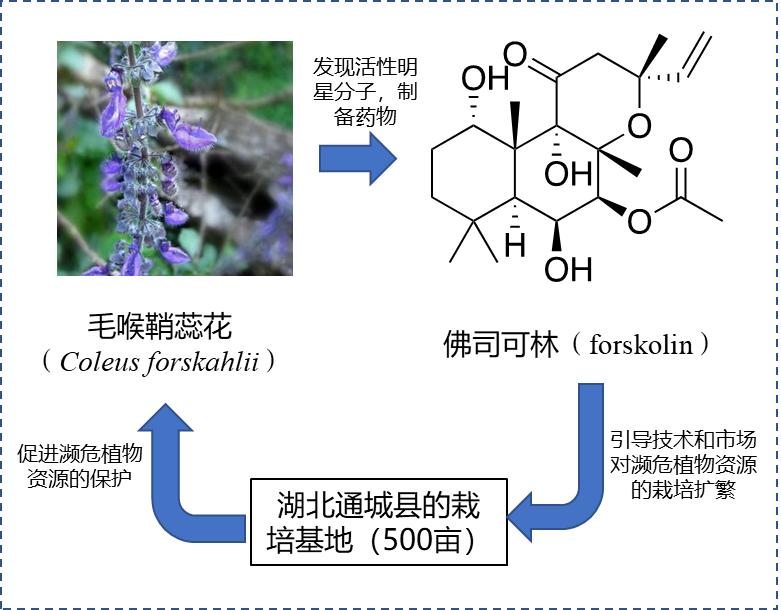

在国家层面上,近几年我国濒危植物药材合理保护与可持续利用已受到高度重视!譬如:“濒危药材独特疗效物质研究”是2021年NSFC交叉科学部发布的“十四五”第一批6个重大项目之一;“中医药现代化”重点专项2024年度公开竞争项目指南中亦将“珍稀濒危中药材人工种植技术研究及其应用”列入。这些重大/重点专项强调抓紧解决濒危药材物质基础、作用机制、种质资源优化、规范化种植及代用品研究的科学难题。REPs的保护与开发利用一直是一对矛盾共同体,一方面很多REPs由于其在进化上的独特地位,具有巨大的开发利用潜力;另一方面已证实的开发利用价值,有可能造成其野生资源的过度开发,显然会对其生存造成巨大威胁。但从发展的眼光来看,将REPs禁锢在保护区中并不是对其保护的最佳方案,在解决了其栽培繁殖技术的前提下,合理开发利用(特别是发现其药用价值)可促进对稀有濒危植物积极有效的保护(如实现大面积人工引种栽培),两者应相辅相成。值得借鉴的一个例子是REP植物毛喉鞘蕊花(Coleus forskahlii)。该植物最早是由我国著名植物学家蔡希陶教授于1932年在滇东北东川发现,此后未见报道。由于该植物能代谢产生二萜类明星药物分子---佛司可林(forskolin),中科院昆明植物所的研究人员从1987年开始,历时两年多最终重新找到了该植物,进而扩大栽培与开发利用,使之得到有效保护(图3)。

图3. 稀有濒危植物毛喉鞘蕊花药用价值发现与科学保护策略两者相辅相成

可喜的是,本项目依托单位台州学院在REPs引种、栽培与保护方面有着得天独厚的优势。台州学院目前已相继成立了稀有濒危植物引种基地(临海校区)和珍稀濒危植物园(椒江校区)(图4),已引种栽培REPs 200余种。2021年台州学院与台州植物园合作共建“台州植物园―稀有濒危植物专类园”。该专类园已完成90余种稀有濒危植物的栽培(图4)。这些为本项目的实施提供了强有力的物质保证。

图4. 台州学院珍稀濒危植物园已收集200余种濒危植物

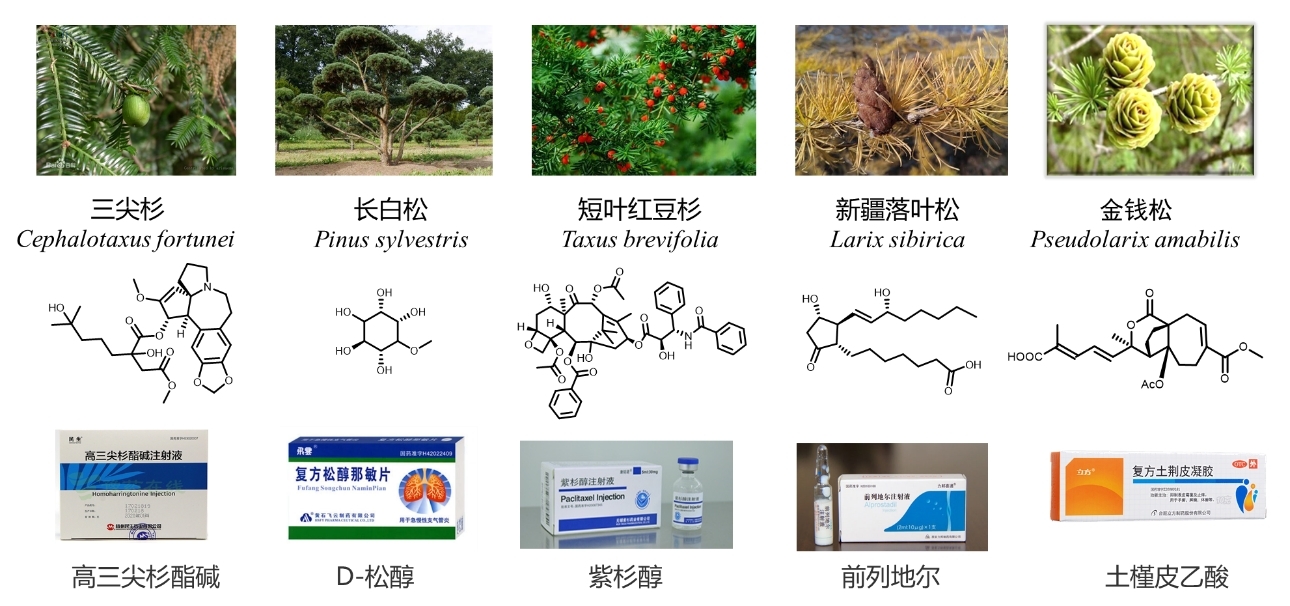

根据《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》,全球约34%的松杉类植物都面临着灭绝的风险(图1)。松杉类植物(conifers)在分类学上泛指裸子植物门松杉纲(Coniferopsida)的所有物种,包含七个科:松科、杉科、柏科、罗汉松科、三尖杉科、红豆杉科和南洋杉科。我国松杉类植物资源丰富,除南洋杉科外,其余各科均有分布,共计约有200种。部分松杉类植物是新生代第三纪出现后经过第四纪冰川保留下来的残遗种,其中不少种类是我国特有种。目前已经从松杉类植物中发现了多个明星药物分子,如从三尖杉中分离得到的抗白血病药物高三尖杉酯碱、从太平洋红豆杉中分离得到的抗肿瘤药物紫杉醇和从金钱松中分离得到的抗真菌药物土槿皮乙酸等(图5)。同时,特殊生境稀有濒危松杉类植物中往往包含着复杂而独特的微生物组(内生菌)。它们也有可能产生结构多样、并且具有独特生物活性的代谢产物。对这些我国稀有濒危植物及其特有内生菌次生代谢产物开展深入系统的研究,及时发现药用价值(譬如抗重大代谢性疾病)可积极促进其科学保护与可持续利用。

图5. 松杉类稀有濒危植物中发现的明星药物分子(举例)

包括Ⅱ型糖尿病、肥胖、高脂血症、高血压和非酒精性脂肪肝炎等在内的重大代谢性疾病严重影响着人类的健康。这类疾病的发生均与糖脂代谢的调控异常息息相关,存在多种疾病相互伴随、相互协同的病程发展模型(图6)。目前针对该类疾病的药物数量较少,亟需开发新型抗重大代谢性疾病药物。

图6. 重大糖脂代谢紊乱性疾病研究现状

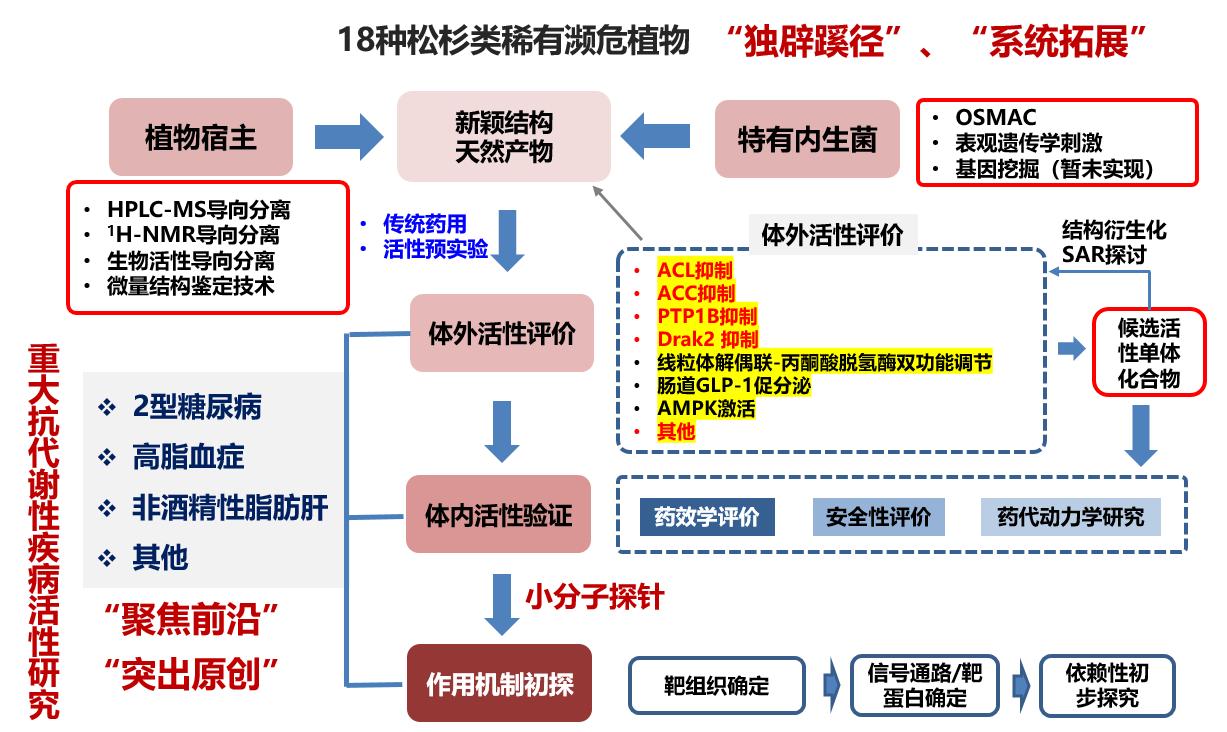

本项目基于以上研究背景,“聚焦前研”、“突出原创”,选取18种我国特有松杉类稀有濒危种,对这些植物及相关内生菌的次生代谢产物开展系统深入的化学成分研究,并围绕可调控糖脂代谢紊乱的高成药性新靶点/多靶点(如ACL、ACC、DRAK2和PTP1B等)进行活性评价及相关作用机制研究,以发现可治疗重大代谢性疾病新药的先导化合物(图7)。

图7. 松杉类稀有濒危植物化学成分及其抗重大代谢性疾病活性研究

(二)项目主要发现

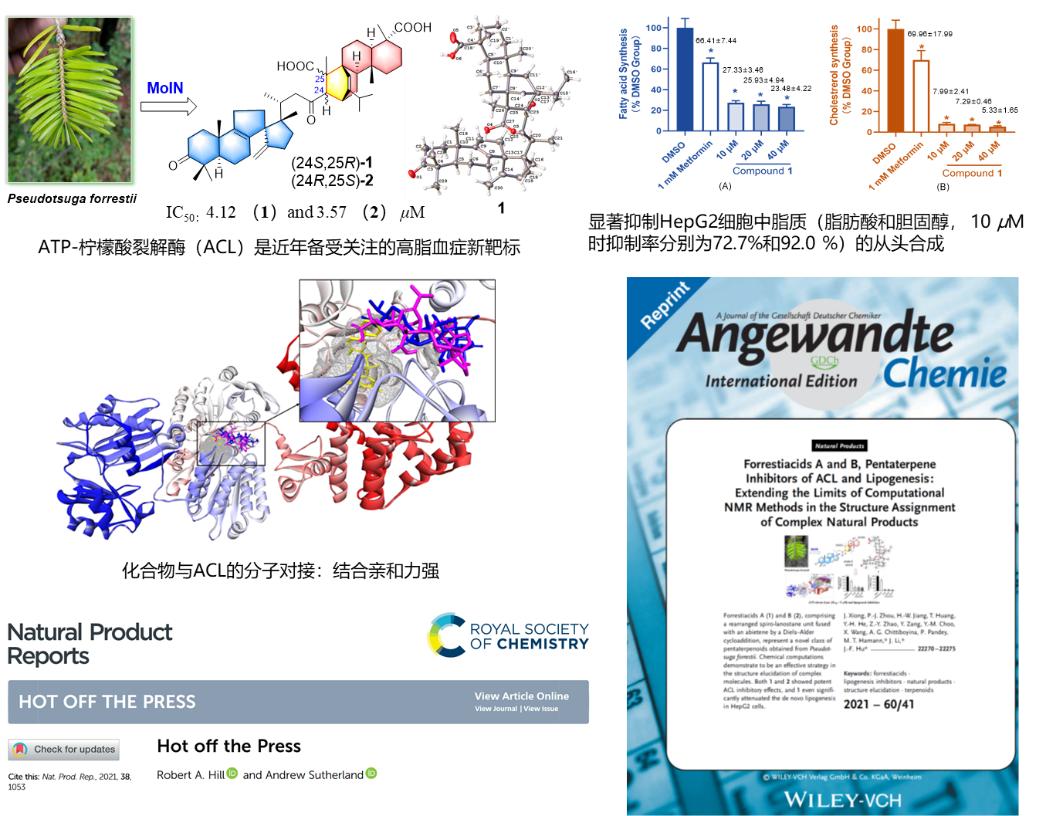

1、完成丽江铁杉等18种我国特有松杉类REPs化学成分研究,累计共分离鉴定得到557个结构多样的化合物,其中新化合物175个,新骨架化合物共计十二类24个;针对部分新颖骨架化合物开展化学衍生化工作,建立衍生物库以供构效关系研究。例如开展了基于LC-MS技术的新颖成分定向挖掘MoIN技术从澜沧黄杉中分离鉴定得到一系列具有新颖骨架和抗ACL活性的杂萜类化合物,部分成果发表在本专业顶级学术期刊Angew Chem In Ed上,并被NPR收录为“热点研究分子/Hot-off-Press”(图8)。

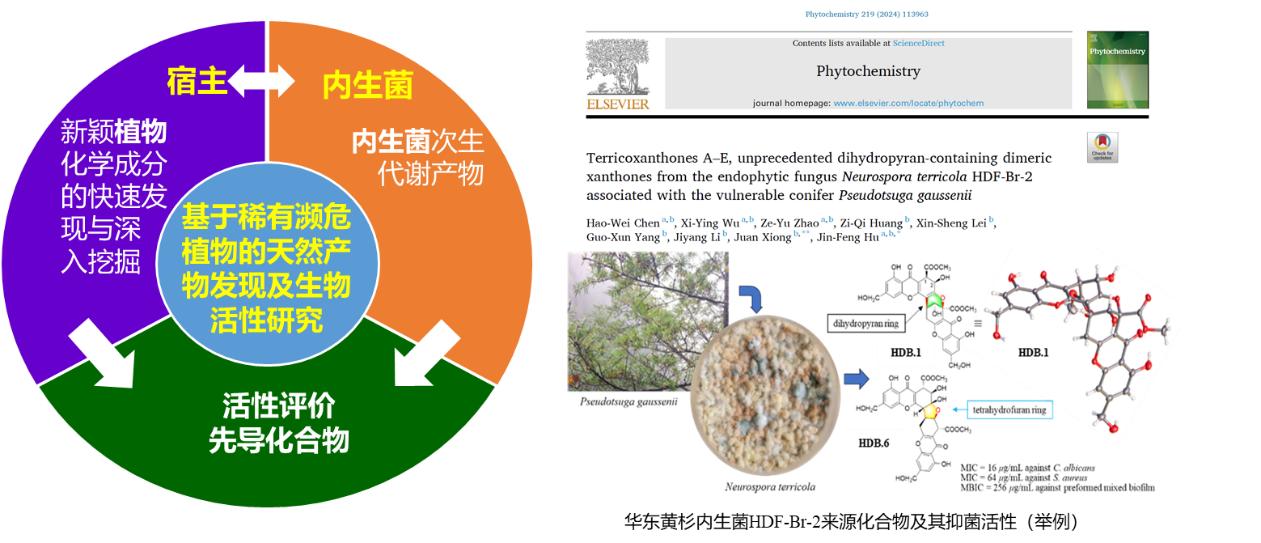

2、从多种野生或栽培种松杉类稀有濒危植物的新鲜枝叶或茎皮中,累计共分离得到内生菌株389株,成功构建独特的我国特有松杉类REPs内生菌库。通过形态学和种属鉴定并结合化学结构多样性和生物活性等粗筛结果从中优选出22株开展次生代谢产物研究,累计分离鉴定得到214个化合物(其中新化合物57个,新骨架化合物共计三类9个)(图9)。例如华东黄杉内生菌Neurospora terricola HDF-Br-2产生含有二氢吡喃环的呫吨酮二聚体新骨架化合物,该成果2024年被收录为ESI高被引论文(图9)。尤值一提的是,前期从大别山五针松内生菌WP-1的次生代谢产物中分离得到一个多烯大环内酯类抗生素FC(Appl Microbiol Biotechnol 2020, 104, 10437; 申请专利号202010772722.4),该化合物表现出显著的抗农业真菌活性。目前,相关的农业新型抗真菌药物的联合开发工作正在进行,同时,研发团队也在着手申报农药新药的相关工作(负责人:李继扬,本重点项目研究骨干之一)。

3、部分化合物对上述ACL和ACC等靶点表现出显著单靶点抑制或双重抑制活性。针对体外抑制ACL的两个量丰化合物开展急慢性动物药效学评价,结果表明两者均具备降血脂作用。其中一个化合物还可改善小鼠代谢异常,免疫组化分析表明其可以降低肝脏组织中ACL表达水平。

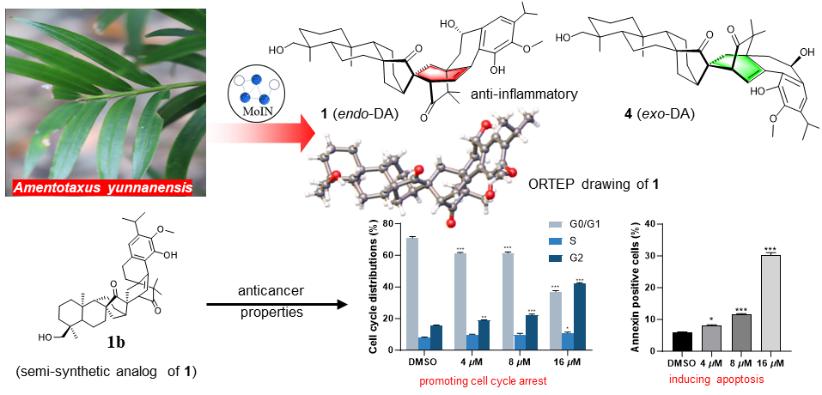

4、本项目执行期间共分离鉴定得到771个单体化合物(含新化合物232个,新骨架十五类33个)。有鉴于本项目中分离鉴定的化合物得之不易,后陆续在其他相关疾病(如癌症,目前亦有大量研究表明癌症与代谢性疾病靶点密切相关)药理模型(体外)上开展了活性评价,部分化合物表现出显著的抗肿瘤和抑菌等作用。

图8. 松杉类植物中发现的新颖[4+2]-型萜类杂二聚体及其ACL抑制和脂质合成抑制作用

图9. 松杉类稀有濒危植物内生菌次生代谢产物及其生物活性研究

申请人及课题组自2013年以来在国内率先开展我国特有REPs宿主及其特有内生菌具有新颖化学结构的次生代谢产物(含微量成分)及其生物功能研究。该系列工作的第二十部分(https://spfdu.fudan.edu.cn/46/63/c28478a411235/page.htm)、第三十二部分(https://www.tzc.edu.cn/old/info/1151/77717.htm)和第三十七部分(https://www.tzc.edu.cn/info/1582/180773.htm)已由台州学院药学院和复旦大学药学院等官方网站以及公众平台“文海拾粹”(https://mp.weixin.qq.com/s/pZxxxCnq6QSubtNQvZDfjQ)进行报道。目前刚刚完成这一系列工作的第四十三部分(This is Part XLIII of the “Phytochemical and biological studies on rare and endangered plants endemic to China” series),即我国濒危植物云南穗花杉中拥有复杂的6/6/6/5/6/6/6/6螺八环新骨架二萜二聚体结构多样性的MoIN导向挖掘、化学衍生化及其生物活性研究(图10,参见Org. Chem. Front. 2025, DOI: 10.1039/d4qo02210f)。

图10. 松杉类植物中发现的新骨架二萜二聚体化合物及其诱导肿瘤细胞凋亡活性

(三)项目主要成果

到目前为止,在本项目资助下,已发表SCI论文60篇(其中第一标注44篇,其他标注16篇),获中国发明专利授权6项。项目组成员参加多次学术会议,进行特邀大会报告或专题发言9次(https://xww.tzc.edu.cn/info/1093/27867.htm; https://tennen.f.u-tokyo.ac.jp/head.htm),发表会议论文21篇;成功举办“首届全国珍稀濒危植物次生代谢产物化学生物学高峰论坛”(https://sps.tzc.edu.cn/info/1041/2260.htm)。依托这些学术交流活动,研究方向得到了公认,增强了相关研究成果学术影响力。本项目已培养博士生9名、硕士生10名,形成了鲜明的研究特色。基于本项目的实施,项目组成员相继成功获得6项与我国特有REPs化学成分及其生物活性研究方面的课题(包括国家自然科学基金面上项目1项、国家自然科学基金青年基金项目2项、浙江省和上海市等省部级科研项目3项)。以上研究成果为系统性、创新性地从我国特有松杉类REPs中发现可防治重大糖脂代谢性疾病的新型药物先导化合物提供了科学线索和依据,亦将促进这些REPs的科学保护与可持续利用!